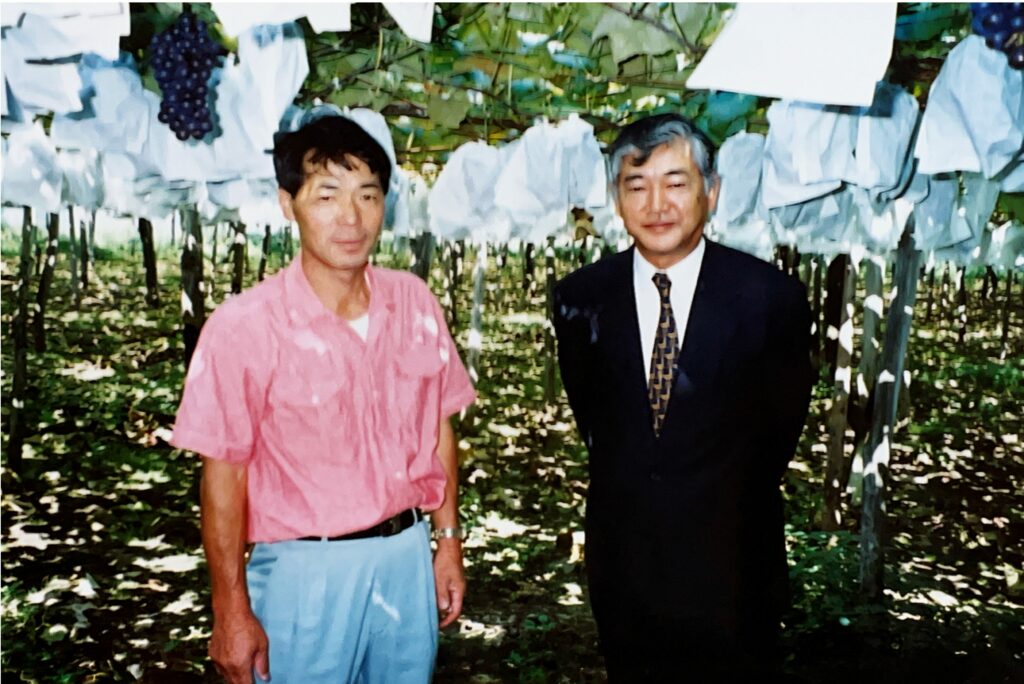

いづつワインとの出会い

酸化防止剤(SO₂)などを一切入れない「いづつワイン」との出会いは、正に衝撃的であった。

当時(1980年)片山本店の近くに「大地を守る会」のステーションと云われていた有機農産物や 自然食品などを協同購入する活動拠点があった。そのステーションで活動する女性が「大地が長野県塩尻市の井筒葡萄酒醸造所で無添加のワインを、それも薬剤散布も殆どしない低農薬の葡萄を原料にして試験醸造して貰ったのよ。」と云ってそのワインをお店に持って来てくれたのである。ワインは一升瓶に詰められていた。

早速皆で試飲をした。その瞬間、私はこのワインは売れる! と直感した。私の父もテースティングをした。父は既に盲目になっていたが唎酒は良くできる人であった。私は父の前で直接メーカーに電話を掛けた。電話口に出たのは後に営業部長になって私と一緒に新しい国産ワインのあり方を共に考える鵜沢和さんであった。

「私は神奈川県川崎市の小さな酒類卸売りと小売店を営業している片山酒店の片山雄介と申します。宜しくお願い致します。たった今、井筒さんの無添加ワインを味わいました。是非共この商品を分けて下さい。」鵜沢さんは 全部で一升瓶が300本程あると返事をして下さった。

私は「明日、銀行振り込みを致しますので銀行名と口座番号と金額を教えて下さい。」と伝えた。300本のワインは1ヶ月で 完売した。そして蔵元に行くことを決めた。私が24才の時の事である。

その後、井筒ワインさんとは長いお付き合いになり、社員旅行でもお世話になったことは思い出深い。

北海道の農場

前述した「正に衝撃的であった」という思いは私の学生時代の話をここに平行して書かなければ伝えられない。私は中学3年生の時、3つ年上の兄から手渡された福岡正信の「わら一本の革命」を読んでから自然農法や有機農法に対して関心が高まったのである。大学に進学するよりもそうした世界に進もうと考えていた。

ある時6つ上の兄が「日本大学で面白い集まりがあるから一緒に来るか」と私を誘ってくれた。大きな講堂に1,000人以上の大学生達に私は混じって壇上の人達の話に聴き入った。話の内容は「学生運動ではこの社会は良くならない。まず北海道の離農した牧場を買い取って新しい農場建設をしようではないか。日本の農業を大切にし、我々日本人の食糧を自給できるような世の中を目指そうではないか」という集会であった。集会の主催者の中に兄の友人達がいたのである。

当時の学生運動の発端は東大と日大の全共闘が有名である。全共闘運動は1968~69年が全盛期で徐々に終息していった。その理念や運動スタイルは一部住民運動などに引き継がれ、その中の1つとして生協活動がある。大地を守る会もその活動の1つであった。日大の有志が集まり北海道の標津町で始まった農場は「興農塾」という名称で発信されることになった。19才の私は初めての塾生として受け入れて貰った。生き生きしながら朝から晩まで一生懸命働いた。当時は乳牛を30頭弱飼っていた。たまに赤平市から有機農法の実踐者であった滝本先生が来てくださり指導をしてくれた。

(連載つづく)